Я уже давно чувствую ностальгию по эпохе шокирующего искусства. И с определенным трепетом размышляю о событиях того безумного 1857 года. Он начался с суда над Гюставом Флобером (Gustave Flaubert) из-за его первого романа «Мадам Бовари» («Madame Bovary») — заседание проходило в присутствии стенографиста, нанятого Флобером, на случай, если потомки усомнятся в достоверности события. Затем, через полгода, состоялся суд над Шарлем Бодлером (Charles Baudelaire) за его первый стихотворный сборник «Цветы зла» («Les Fleurs du Mal»). В обоих случаях обвинителем был Эрнест Пинар (Ernest Pinard), сокрушавшийся по поводу «этого опасного недуга, заставляющего писателей изображать все подряд, описывать все подряд и говорить обо всем подряд». Это была эпоха знаменитых судебных разбирательств. И если не разбирательств, то скандалов, вроде того, который разразился в 1913 году на премьере балета Игоря Стравинского «Весна священная», когда публика освистала спектакль. Или же скандал вокруг знаменитой хулиганской работы Дюшана «Фонтан» («Fountain») — обычного писсуара с надписью «R. Mutt» — которая в 1917 году была предложена для экспозиции на выставке Общества независимых художников в Нью-Йорке, но не была принята оргкомитетом.

Я ностальгировал потому, что мне казалось, что шок уже больше не возможен. Или, точнее, шок уже больше не приемлем. Мы все, как заявил Грейсон Перри (Grayson Perry — британский деятель искусств, знаменитый своими классическими вазами с эпатажной росписью и склонностью к переодеванию в женскую одежду, — прим. перев.), теперь люди богемы — а значит, нас уже невозможно шокировать искусством. И если это действительно так, то это говорит о том, что в самом характере искусства и во взаимоотношениях искусства и общества произошли большие и, возможно, навевающие уныние изменения. А еще эта проблема кажется мне — когда я думаю, скажем, о группе Pussy Riot или художнике Ай Вэйвэе (Ai Weiwei — современный китайский художник, скульптор, критик, — прим. перев.) — в какой-то степени провинциальным спором. Но потом произошел этот теракт в Charlie Hebdo.

Вполне естественно, последовала дискуссия о праве оскорблять, а также о возможном нарушении геополитического равновесия в связи с такими оскорблениями. Но еще более важным мне кажется определить, что собой представляет оскорбление вообще. Шокировать, оскорблять — смысл этих возвышенных терминов, вероятно, не совсем ясен и отчетлив. Ведь шокировать можно по-разному, и способов для этого множество. Поэтому для того, чтобы было понятнее, наверное, следует разобраться в генеалогии шока.

И начать следует — что символично и при этом исторически оправданно — с Парижа.

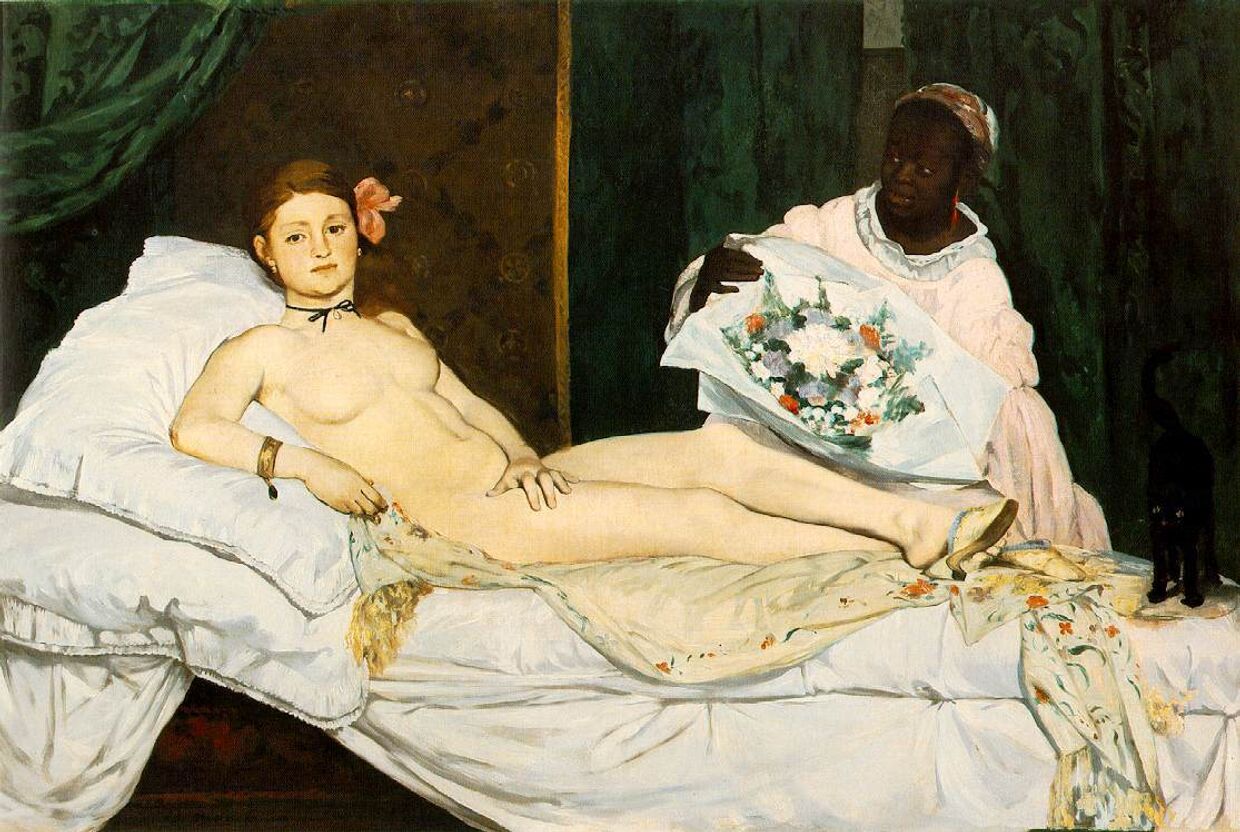

Представьте себе: на дворе 1865 год, вы находитесь в парижской галерее «Салон» и рассматриваете картины. К тому же, в этом путешествии во времени вы — критик. Но вы заняты не рассматриванием всех этих классических аллегорий с ангелочками и дельфинчиками или же отсыревших северных пейзажей. Нет, вы, смеясь, рассматриваете изображение обнаженной. Название этой картины «Олимпия» («Olympia»), а ее автор — Эдуард Мане (Édouard Manet). Да-да, вы находитесь среди знатоков шокирующих картин — в переполненном зале «М», в толпе критиков — и слушаете, как они беседуют друг с другом. А говорят они о том, что Олимпия похожа на гориллу или обезьяну, а рука, которой она прикрывает свое лоно, напоминает паука или клешню. Она сделана из каучука. Конечно же, она не моется, а вокруг на простынях полно грязных следов от лап ее кошки. И если здесь вообще можно что и увидеть, так это то, что она бесформенная, непонятная, а там, где должно быть тело — сплошное расплывшееся пятно.

Мы настолько свыклись с мыслью о том, что история модернизма связана с плеядой шокировавших публику художников, что весьма трогательно наблюдать, насколько удручен был Мане такой реакцией. Он отправил своему другу Бодлеру заляпанное чернилами письмо, в котором писал: «Я, действительно, хочу, чтобы ты сейчас был рядом, дорогой мой Бодлер. Они обрушились на меня с оскорблениями, со мной никогда так никто не обращался». (На что Бодлер, якобы, ответил в лучших традициях модернистского куража: «То, о чем ты меня просишь, совершенно глупо. Люди над тобой смеются, насмешки тебя раздражают, никто тебя не ценит… Думаешь, ты первый такой, кто оказался в подобной ситуации?»). Но тогда Мане не преувеличивал. Его картина, как писал критик и философ Жорж Батай (Georges Bataille), стала «первым шедевром, перед которым толпа совершенно выходила из себя».

Само собой разумеется, что сегодня в 2015 году для целомудренного туриста, стоящего перед этой картиной — на которой изображена обнаженная женщина в постели, а рядом с ней черная служанка с цветами в руках и кошка — такая потеря самообладания может показаться просто очередным случаем той истерии из истории 19 века. Но стоит хотя бы задуматься о том, правы ли были те критики-современники художника. И вопрос, возможно, не в том, как они теоретизировали свою реакцию, а в том, что вообще отреагировали таким образом. Ведь полное отсутствие возмущения и потрясения может свидетельствовать о еще большей недалекости и слепоте.

Разумеется, скандал в какой-то степени был связан с содержанием картины: с тем, что Мане явно и так откровенно изобразил проститутку. Отчасти скандал был вызван и формой произведения: с тем, что Мане явно и так откровенно предложил вместо картины обычное изображение банальности. Но возмущение, вызванное этими особенностями картины, видимо, было характерно для атмосферы 19 века. К тому же, это возмущение было поверхностным. Более серьезный шок, как отмечал Батай, был связан с тем, что пониманию «Олимпии» способствовало отсутствие системы признаков. Картину нельзя было отнести ни к категории «скучного и однообразного мира натуралистической прозаичности», ни к противоположной категории «нелепого академичного вымысла». Гений Мане (а также причина негодования буржуа) заключался в его умении «обманывать ожидания» — «вместо театральной формы, которую от него ожидали, Мане предложил неприкрытость и очевидность «того, что мы видим». И каждый раз выходило так, что обманутые ожидания зрителей лишь удваивали эффект неожиданного шока, который производила картина». Величие искусства состояло в том, что оно изменило характер, манеру выражения, форму изображения. А шок был лишь сопутствующим эффектом.

Поэтому пусть «Олимпия» остается небольшим макетом шока: из-за непосредственных нарушений содержания — проститутки! Трудящиеся! — за которыми следуют более скрытые нарушения формы. И, тем не менее, ни одного из этих нарушений в момент шока не видно. В изданной в 1985 году книге Тимоти Кларка (TJ Clark) «Живопись современности» («The Painting of Modern Life») есть одна замечательная глава, в которой он анализирует тот шок, который вызвала картина «Олимпия». В начале главы он дает подборку замечаний перевозбужденных критиков — все, о чем говорили корифеи в «Салоне». Под воздействием шока и негодования, на его взгляд, критика просто стала несостоятельной. Поскольку в конкретный момент возникновения шока существует только пустота и чувство бессилия.

В результате возникает последнее скрытое препятствие: чем больше то бессилие, которое испытывает критик, тем вероятнее, что он заподозрит во всем этом какую-то тщательно спланированную злую шутку. В одной статейке об «Олимпии», написанной наемным писателем Боннэном (A Bonnin), пересказывается слух о том, что картины Мане были всего лишь «предвзятостью», своего рода «насмешкой и вызовом, которые он бросил судьям и публике». (Боннэн пишет далее, что и другие люди тоже пытались оспаривать искренность Мане, но в конце они уже были не так уверены: «Его полотна настолько незакончены, что мы не можем ничего сказать»).

В чувстве шока и негодования есть нечто подозрительное, что-то грязное и уязвимое по сравнению с нашим «чистым» презрением. Разве шок это не то же самое, что и просто эффектное зрелище — причем, относящееся не к истории искусства, а к рекламному действу, рассчитанному на привлечение внимания? Это те же самые терзания, которые лежат в основе болтовни салонных критиков, а также знаменитого предисловия, которое братья Гонкуры (Goncourt Brothers) написали (в том же году, когда была написана «Олимпия») к своему реалистическому роману «Жермини Ласерте» («Germinie Lacerteux»). В этом предисловии они задают главные вопрос: «Зачем мы написали этот роман? Просто, чтобы шокировать публику и оскорбить ее вкусы?». (Конечно же, нет, гордо ответили братья Гонкуры. Они руководствовались исключительно соображениями морали).

Шок, стоит признаться, лишен шика. Его очень часто воспринимают как нечто ребяческое, показное, дешевое и банальное. Даже в 1865 году шок был уже немодным.

* * *

Героическая эпоха шока началась примерно за сто лет до этого — в эпоху Просвещения с появлением трудов Вольтера, Дидро и им подобных. Эпоха Просвещения была кампанией по незаконному изданию трудов — рукописи были настолько шокирующими, что их приходилось отправлять в Амстердам, там печатать, а потом контрабандой переправлять обратно во Францию, пряча под соломой в бочках с рыбой или в багаже сочувствующих дипломатов. Когда нелегальную сеть разоблачили, наказание было жестоким. Об одном из таких арестов, во время которого были схвачены три человека, Дидро написал Софи Воллан (Sophie Volland): «Их поставили к позорному столбу, высекли, а потом им выжгли клеймо, помощника приговорили к девяти годам каторги, разносчика к пяти годам, а женщину отправили в лечебницу пожизненно». Под лечебницей он имел в виду сумасшедший дом, подобный тем, которые позднее служили местом наказания при советской власти. В своих романах и эссе Дидро и его «сообщники» стремились разоблачить господствующую идеологию и особенно религиозно-политический союз церкви и государства.

Просвещение было движением вероотступников, отвергавших общепринятые принципы. В таких работах как «Кандид, или Оптимизм» («Candide») или более безумных «ненормативных» произведениях вроде «120 дней Содома» («120 Days of Sodom») Маркиза де Сада (De Sade) были нарушены или полностью отвергнуты все существующие нормы — политические, сексуальные и смысловые. Эдвард Гиббон (Edward Gibbon — английский историк 18 века, — прим. перев.) в 1763 году описал обед, на котором он присутствовал в обществе философов, каждый из которых проповедовал основы атеизма с фанатизмом и непримиримостью догматика и проклинал верующих, осыпая их насмешками и презрением». Именно в эпоху Просвещения понятия искусства и шока объединились, и именно поэтому к 1865 году их единство уже вызывало сомнения.

Один из способов проверить, обоснована ли наша усталость (от шока) — сделать географическое отступление. Да, мы, живущие в либеральных демократических странах, вполне можем чувствовать избыток всего, что может шокировать. Но стоит вспомнить и о тех странах, где все не так безмятежно. Например, одним из главных последователей идей Дидро является феминистская панк-группа Pussy Riot, которая была привлечена к судебной ответственности за оскорбление чувств православных верующих после их короткого представления «Богородица, Путина прогони!» в московском Соборе Христа Спасителя в 2012 году. Вся эта история едко описана в книге Маши Гессен на английском языке, «Слова разрушат бетон. Страсти Pussy Riot» («Words Will Break Cement»). Гессен описывает предысторию Pussy Riot и суда над ними, в том числе историю арт-коллектива «Война», в состав которого входили некоторые из участниц Pussy Riot. «Они хотели противостоять языку лжи, с которым когда-то довольно успешно боролись и который с тех пор стал другим и более сильным, тем самым дискредитировав саму идею конфронтации. Слов больше не осталось». Именно с этой проблемой столкнулась «Война» в новую путинскую эпоху, и именно это заставило их выступать с перформансами в супермаркетах и метро, а ретроспективный анализ этой проблемы прозвучал коротко и сдержанно в суде, когда трем девушкам дали выступить с последним словом. Как отметила Надя Толоконникова, у этих панк-песен философский смысл: «Мы искали настоящих искренности и красоты — и нашли их в наших панк-выступлениях». Точно так же, как поэты-обэриуты Даниил Хармс и Александр Введенский боролись с советским террором с помощью своих абсурдных стихов: «Ценой собственных жизней обэриуты невольно доказали, что ощущение бессмысленности соответствует нерву той эпохи. Цена этого доказательства и соучастия в сотворении истории всегда непомерно велика для человека».

Если произведение искусства разоблачает господствующую идеологию, то оно по определению будет оскорбительным для тех, кто остается приверженцем этой идеологии. Наследием эпохи Просвещения является это жесткое право на художественное оскорбление, кредо которого выражено в девизе Вольтера: «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». (Даже при том, что Вольтер защищал еще одного героя эпохи Просвещения — Гельвеция, и никогда именно этих слов не говорил). А «привлекательность этого вольтеровского кредо», как мудро и верно заметил Том Стоппард (Tom Stoppard — британский драматург, режиссер и критик, — прим. перев.), «состоит именно в том, что это был его личный сознательный выбор. Он не говорил, что его оппонент имеет больше прав, но решил признать его право. Он понизил планку ради того общества, которому благоволил, ради идеала».

Именно хрупкость и необходимость этого идеала доказала таким жестоким способом кровавая расправа в редакции Charlie Hebdo. Хотя карикатуры, из-за которых были убиты журналисты, доказывают более трудную для понимания правду — то, что оскорбление это не постоянная категория. Charlie Hebdo — это миниатюрная копия издания эпохи Просвещения. Его гиперактивные карикатуры выражают полный отказ от правящей власти в политическом плане и от религиозных убеждений в социальном плане. Точно так же, как в знаменитом романе «Тереза-философ» («Thérèse Philosophe») Маркиз д’Аржан (Marquis d’Argens) высмеивал претензии церкви на роль духовного наставника, описывая порнографические сцены, в которых священник вызывает в своей подопечной экстаз, являющийся исключительно метафизическим, так и карикатуристы Charlie Hebdo высмеивают Папу Римского, православных попов или безумства исламизма. Правда, Маркиз д’Аржан обращался только к местной публике. Теперь же аудиторию можно расширить до глобальных масштабов. Таким образом, смысл каждой работы зависит от гораздо более масштабной системы угнетения и идеологий. (Одна из новых проблем, затрудняющая психологическое воздействие и использование новых медийных технологий, состоит в том, что шок зачастую существует исключительно в виде слухов — произведение можно легко осуждать, не увидев его или не прочитав). И поэтому теоретик Махмуд Мамдани (Mahmood Mamdani) может заявлять, оправдывая преследование карикатуристов международным трибуналом после начала военных преступлений в Руанде, что «нам следует отличать религиозную нетерпимость от богохульства. Богохульство это явление, когда традиция подвергается сомнению изнутри. А религиозная нетерпимость это оскорбление традиций извне». Но такое разграничение понятий легче всего осуществить в Руанде. Что значит изнутри и извне? Если рассматривать карикатуры в контексте последних политических событий во Франции, они могут служить выражением непреднамеренного оскорбления. Если же рассматривать их в контексте глобального воинствующего ислама, то они выражают явное демонстративное пренебрежение.

* * *

11 мая 1929 года писатель Мишель Лерис (Michel Leiris) приехал к Пабло Пикассо (Pablo Picasso). В журнале Лериса содержание их беседы было выражено коротко и пессимистично одним предложением: «Сейчас нет способов изображать что-то уродливым или отвратительным. Даже дерьмо красиво». Ностальгировать по эпохе шока это значит вновь ощутить беспокойство. Но уныние Пабло Пикассо является признаком сопротивления. Создать произведение, которое может сойти за уродливое, это благородная цель искусства. Конечно же, оскорбление может быть мимолетным и искусственным — нет ничего более поверхностного и наносного, чем оскорбление. Практическая польза этого краткого экскурса в историю шока состоит не в том, чтобы убедить человека отказаться от шока как замысла, а в том, чтобы побыстрее его исследовать. Одним из возможных вариантов идеала в будущем могут стать не преходящие радости от идеологического шокирующего воздействия (каким бы прекрасными они ни были), а возможность шокировать в антропологическом смысле.

В своей книге, содержащей переписку с Бернаром-Анри Леви (Bernard-Henri Lévy — французский политический журналист, философ, писатель, — прим. перев.), французский романист Мишель Уэльбек (Michel Houellebecq) дал определение искусству провокатора — человека, который «рассчитывает каждую фразу или точку зрения, которые вызовут у его собеседника максимальное недовольство или дискомфорт, а затем разумно использует результат своих расчетов» — с учетом собственной писательской «извращенной прямоты: я настойчиво и постоянно ищу в себе самое плохое, чтобы положить это…к ногам публики». Подобно братьям Гонкурам, он хотел сказать, что в том, что его книги могут оказаться оскорбительными, никакой особой тактической подоплеки или расчета. Так ли это — решать литературным критикам. Уэльбек — не самая большая звезда по части оскорблений — в каждой своей новой книге он изобличает что-то новое: расизм, мужской шовинизм, а в последнем романе «Подчинение» («Soumission») — исламофобию. (В ту неделю, когда произошел теракт в редакции Charlie Hebdo, именно Уэльбек был звездным героем на обложке журнала).

Роман «Подчинение» изобилует шокирующими клише, сюжетными ходами и персонажами. Главный сюжет уже известен — это слухи, которые предстоит подтвердить или опровергнуть. В 2022 году в результате стечения циничных политических сделок и махинаций Франция становится исламским государством. После того, как по опросам популярность умеренной партии «Исламское братство» начинает расти, из центра политических событий вытесняются две центристские партии. Чтобы удержать хотя бы остатки влияния и противостоять гораздо большей угрозе в лице набирающего силу «Национального фронта», лидеры этих партий предлагают свою поддержку мусульманской партии. В результате ее лидера избирают президентом, и он создает схематический вариант исламского правительства. У женщин в таком государстве перспективы самые мрачные. Но экономика стабилизируется, безработица исчезает, семейные узы становятся мечтой, и Европе светит новая религиозная перспектива.

Но вымысел для Уэльбека это лишь хитроумное средство для выражения главной идеи. Повествование в романе ведется от лица мужчины средних лет, который преподает в университете и специализируется на творчестве Жориса Карла Гюисманса (Joris-Karl Huysmans), романиста 19 века, отказавшегося от идей эстетизма и перешедшего в католическую веру. Диссертация главного героя по творчеству Гюисманса называется «Выход из туннеля». Именно такой выход из туннеля и описывает в своем романе Уэльбек. Потому, что — как всегда бывает в его романах — современная жизнь с ее предопределенными трагикомическими страстями изображена как мертвый пейзаж из ограниченности и скуки: унылая еда из микроволновки, скучный секс и запрет курения. На фоне этого уныния вспыхивают проблески мимолетной надежды, например, любовь, которую демонстрирует ему подруга-еврейка по имени Мириам, решившая уехать из страны. Но единственной постоянной надеждой является переход в другую веру. Поэтому роман заканчивается на том месте, где герой раздумывает о принятии в будущем ислама — внешне из материальных воображений (профессорская зарплата из фондов Катара, несколько жен), а фактически из-за того, что подчинение богу — это единственный способ вновь обрести смысл жизни, учитывая никчемность либеральной западной демократии. Только религия открывает перспективу «второй жизни», даже если будущее (в романе) по-прежнему гипотетично. И так же, как эпиграф к роману, взятый из книги Гюисманса «На пути» («En Route»), описывает основную дилемму, так и главный герой сидит в церкви Сен-Сюльпис (Saint-Sulpice) раздумывая, может ли он помолиться: «Мне очень противна моя жизнь, я устал от самого себя, но здесь начинается мой долгий путь к другой жизни!».

Дело в том, что Уэльбек — это романист, пишущий о тупиковых ситуациях. В своем интервью накануне публикации романа он высказал свою главную точку зрения: «Век Просвещения мертв, пусть он покоится с миром». Такой философии он придерживается на протяжении всей своей писательской деятельности, и благодаря ей он не приемлет весь ход бездуховного либерального развития, которое отвергает и его меланхоличная проза. А те очевидные оскорбительные выпады, которые ранят чувства других, это всего лишь прикрытие еще большего безобразия, способного вызвать шок — философского пессимизма и духовного уродства…

* * *

И все же, я не уверен, что Уэльбек это достаточно убедительный пример. Формы его произведений всегда унылы и традиционны — это чередование разговоров и описаний. А я, между тем, не перестаю думать об «Олимпии» Эдуарда Мане и великолепном замечании Тимоти Кларка о том, что единственным источником возмущения публики стало незначительное изменение: то, как «Олимпия» притягивает взгляд зрителя, совсем не похоже на мечтательный затуманенный взгляд одной из натурщиц Тициана на его картине «Венера Урбинская» («Venus of Urbino»). Это незначительное изменение выразилось в ярко выраженном отказе от формы — и это стало тем формальным шоком, который означал еще и отказ от норм общественного поведения.

Поистине шокирующее произведение, такое как панк-молитва в исполнении Pussy Riot, позволит расширить собственную идеологию. Как мне представляется, будущие шокирующие произведения будут по форме в равной степени смелыми и духовно деструктивными. На самом деле, я не очень уверен, что настоящий протест против идеологии возможен без протеста против общепринятых эстетических норм. При поиске новых раздражающих и безобразных форм новые способы вызвать шок будут более умеренными, более непритязательными и дешевыми. В качестве примера можно предложить краткий перечень работ, в который можно включить монологи Уоллеса Шона (Wallace Shawn), в том числе его великолепную «Лихорадку» («The Fever»), в которой он напрямую обращается к зрителям-сообщникам, или длинный роман Роберто Боланьо (Roberto Bolaño) «2066», в котором автор обстоятельно и скрупулезно описывает убийц нескольких сотен женщин в районе Санта-Тереза (Santa Teresa), или хореографические кураторские эксперименты художника Филиппа Паррено (Philippe Parreno). Другими словами, одним из способов поиска нового может стать изменение привычных границ между писателем и читателем или спектаклем и аудиторией.

Будущее произведение искусства по способу эмоционального воздействия может быть любым. Просто хотелось бы надеяться, что его способность шокировать сохранилась.

пароля

пароля

правил комментирования материалов

Факт регистрации пользователя на сайтах РИА Новости обозначает его согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на русском языке.

Комментарии пользователей размещаются без предварительного редактирования.

Комментарий пользователя может быть подвергнут редактированию или заблокирован в процессе размещения, если он:

- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, ущемляет права меньшинств, нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;

- призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации

- порочит честь и достоинство других лиц или подрывает их деловую репутацию;

- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;

- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;

- имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные;

- является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);

- автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений («флуд»);

- смысл текста трудно или невозможно уловить;

- текст написан по-русски с использованием латиницы;

- текст целиком или преимущественно набран заглавными буквами;

- текст не разбит на предложения.

В случае трехкратного нарушения правил комментирования пользователи будут переводиться в группу предварительного редактирования сроком на одну неделю.

При многократном нарушении правил комментирования возможность пользователя оставлять комментарии может быть заблокирована.

Пожалуйста, пишите грамотно – комментарии, в которых проявляется неуважение к русскому языку, намеренное пренебрежение его правилами и нормами, могут блокироваться вне зависимости от содержания.