В интервью «Гордон» корреспондентка крупнейшей испанской газеты «Эль Паис» (El Pais) Пилар Бонет, больше 30 лет освещающая события на территории бывшего СССР, рассказала, почему не стоит идеализировать Запад, насколько сильна кремлевская пропаганда в странах ЕС, кто тот единственный европейский политик, понимающий суть происходящего между Украиной и Россией, и почему все труднее доносить реальность происходящего до читателей.

Пилар Бонет: Мне кажется, вокруг ситуации в Украине огромное количество мифов и фейковых новостей. Это очень влияет на понимание того, что здесь происходит. Я пытаюсь передать и объяснить, как сама это понимаю.

Пилар Бонет — известный журналист крупнейшей испанской ежедневной газеты El Pais, основанной в 1976 году после падения диктаторского режима Франсиско Франко. С середины 1980-х Бонет работает корреспондентом на постсоветском пространстве, именно из ее публикаций испаноязычная аудитория по всему миру больше 30 лет узнает о важнейших событиях на территории бывшего СССР, в том числе в Украине. С журналистом издания «Гордон» Пилар Бонет встретилась в Киеве, куда приехала собирать материал о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. В интервью испанская корреспондентка рассказала, почему не стоит идеализировать Запад, насколько влиятельна кремлевская пропаганда в Европе и почему ощущает ответственность за то, что происходит в Украине. Украина — это множество ларьков, множество горизонтальных связей. Россия — один павильон, как греческий храм, с одним поставщиком, вся коммерция монополизирована

«Гордон»: Вы больше 30 лет работаете корреспондентом на постсоветском пространстве. На ваш взгляд как европейского журналиста, чем Украина принципиально отличается от России и других стран бывшего СССР?

— Во-первых, я думаю, что в природе не существует «европейских журналистов». Ты или журналист, или нет. Поэтому я представляю только себя. Мне кажется, что в России пирамидально выстроенная власть, где все нити ведут к одному человеку и замыкаются на нем. В Украине очень много центров власти, наверное, сказывается традиция гетманства. Еще в Украине очень много игроков и ты всегда должен быть начеку, потому что один из них может в последний момент все изменить.

— Последнее предложение совсем не поняла, о чем вы?

— Я была в Киеве во время Оранжевой революции в 2004-м. Помню, как в один из дней в парламенте принимали какое-то важное решение. Я тогда жила в гостинице «Днепр» на Европейской площади, где вечером со сцены выступали политики. Как раз заканчивала статью о ситуации, которую с большим трудом удалось понять. Открыла окна в номере, чтобы слышать выступления политиков на площади, и вдруг из их речи поняла, что ситуация кардинально поменялась. Пришлось выбросить почти законченную статью и писать новую.

Еще пример. Я стараюсь хотя бы раз в год ездить на Донбасс и по возможности в Крым, чтобы понимать ситуацию. Из Киева это нелегко, что с одной, что с другой стороны. Этим летом была в Крыму, в «Артеке». Директор лагеря рассказывал: «Когда мы сюда приехали, вокруг было очень много ларьков, украинцы разные мелкие вещи продавали, мы это все убрали». Я прогулялась по этому месту — действительно, ларьков нет, но стоит большой павильон, где продается спортивная одежда одной марки. Только одной. Этот пример буквально иллюстрирует для меня разницу между странами. Украина — это множество ларьков, множество горизонтальных связей. Россия — один павильон, как греческий храм, с одним поставщиком, вся коммерция монополизирована.

— Что ваши читатели в Испании в принципе знают о войне в Украине?

— Понятия не имею, могу говорить только от себя. Мне кажется, вокруг ситуации в Украине огромное количество мифов и фейковых новостей. Это очень влияет на понимание того, что здесь происходит. Я пытаюсь передать и объяснить, как сама это понимаю.

— Насколько сильна и эффективна кремлевская пропаганда в Европе?

— Думаю, достаточно сильна. Точка зрения России по многим моментам…

— …доминирует?

— Не знаю, доминирует или нет, но сталкиваюсь со многими людьми, у которых в голове позиция России и они не критично к ней относятся.

— А украинский голос пробивается только благодаря западным дипломатам, журналистам и правозащитникам?

— Трудно судить совокупно, но голос России, как мне кажется, звучит гораздо громче. По-моему, Украина прилагает недостаточно усилий и средств, чтобы был слышен ее голос, хотя вы намного ближе: в Испании очень много украинцев, в Португалии — еще больше, сотни тысяч.

— Не понимаю, как может на Западе доминировать российская точка зрения хотя бы в совершенно очевидных вещах: аннексия Крыма, сбитый малайзийский Boeing и так далее.

— Не могу сказать, у меня нет статистики. Но, по моим ощущениям, там очень неоднозначно воспринимают и эти ситуации. Я вам уже говорила, что усилия Украины по доведению своей позиции недостаточны. Кто сказал, что Европа будет вас защищать? Мне кажется, ваши ожидания были слишком завышены и наивны

— В первые два года после нападения России на Украину наши новостные каналы в прямом эфире транслировали заседания Совета Безопасности ООН, а электронные СМИ публиковали выступления представителей от каждой страны. Украинские телезрители и читатели активно за этим следили, пока не поняли: очередная «глубокая озабоченность» Запада ни на что не влияет.

— У меня впечатление, что Европа не была готова защищать Украину.

— Как думаете, почему?

— А кто сказал, что Европа будет вас защищать? Мне кажется, ваши ожидания были слишком завышены и наивны. В феврале 2014 года я была в Крыму. Помню, мне позвонил украинский коллега и спросил: «Как думаешь, НАТО будет нас защищать, если русские нападут?»

— Что вы ему ответили?

— Я ответила, что не будет. Не будет, потому что у Европы нет обязанности защищать Украину: вы не член НАТО, а они не хотели столкновений с Россией.

— Даже неловко в очередной раз напоминать западным партнерам о Будапештском меморандуме.

— Насколько я понимаю, Будапештский меморандум не имеет обязательной юридической силы, там не прописан механизм, как защищать. Я напомню вам, что участником меморандума не был Запад. Запад — это слишком размытое понятие. Меморандум подписали Украина, Россия, США и Великобритания.

— Есть ощущение, что даже если этот механизм был бы прописан, Европа все равно не вмешивалась бы.

— Надо называть вещи своими именами. Украина сильно идеализировала Запад. Очень сильно. Судя по всему, до сих пор идеализирует. Я слышала, как у вас говорят: хотим быть членом НАТО, Евросоюза и так далее. Но мне кажется, что Украина должна смотреть на себя как на субъект, а не заглядывать кому-то в рот. Будете успешными — вас примут и в НАТО, и в ЕС. Но ждать, что вас сначала примут, и только после вы станете успешными — ошибочно.

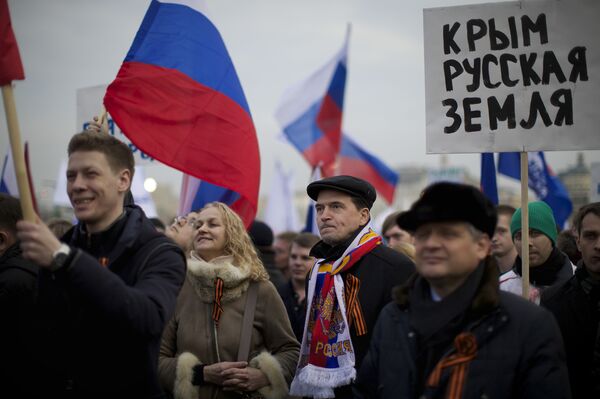

Украину всегда соблазняют то Запад, то Москва. В США часто не понимают, что здесь происходит, а европейцы очень ценят собственный комфорт, хотят, чтобы их оставили в покое. Я говорю не обо всех, это обобщение, конечно, но тем не менее. Ну вот Крым — это же была ваша территория…

— …и остается нашей территорией, только оккупированной.

— Да. Hо что вы делали, чтобы защитить свою территорию?

— Есть ответ украинского руководства. Например, исполнявший обязанности президента в 2014-м Александр Турчинов не раз заявлял, что в разгар аннексии Запад дал ему понять «не суетитесь, не обостряйте ситуацию, не провоцируйте Россию на масштабное вторжение».

— Это сложная проблема, потому что задним числом все умные. Я была полтора месяца в Крыму во время этих событий. Помню, что писала тогда: Украина не занималась Крымом, люди были в отчаянии и ждали приказ из Киева, особенно ваши военные, для которых это стало унижением.

— Что за история, когда 16 марта 2014 года, во время так называемого референдума о статусе Крыма, на вас наставили автоматы «зеленые человечки»?

— Я ездила каждый день в воинскую часть, где общалась с заместителем украинского гарнизона. В день «референдума» я, как обычно, опять туда поехала. Возле входа, за каждым деревом, было по одному вооруженному российскому солдату в маске. Они и раньше там были, но не вели себя активно: просто окружали часть, но я могла говорить с украинским начальником гарнизона. А в тот день мне даже не дали подойти ко входу. Российские солдаты блокировали украинскую военную часть, чтобы никто не мог выходить и голосовать.

— Что вы говорили российским военным, которые наставили на вас автоматы?

— Ничего. Когда шесть человек направляют на тебя автоматы, говорить нечего. Мой водитель сказал: «Это автоматы Калашникова такой-то серии, самая современная модель. Что делаем, едем дальше или разворачиваемся?» Я сказала: «Разворачиваемся». Было страшно, не было никакой гарантии, что они не выстрелят.

— Как думаете, почему на оккупированных территориях разрешают работать западным журналистам?

— Не знаю, даже не понимаю, по каким критериям разрешают работать в Крыму и самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». Не все западные журналисты могут туда въехать.

— Когда в конце лета 2018 года в центре Донецка взорвали главаря «ДНР» Александра Захарченко, в испаноязычном сегменте Twitter было очень много перепостов ваших публикаций об этом персонаже. Для вас убийство Захарченко стало неожиданностью?

— Нет, считаю, что все актеры этой истории сильно рискуют и знают об этом. Нечто подобное могло произойти с любым из них. Надо учитывать, сколько убитых было до этого.

— Сколько раз вы встречались с Захарченко?

— Несколько раз, но самый первый разговор был в мае 2014-го, когда он был в «Оплоте» и контролировал мэров. Еще раз встречались в марте 2017-го, когда ночью почти четыре часа брала у него интервью.

— Его охранники вас и ваши вещи тщательно прощупывали?

— Нет, ничего такого не было. Я была в гостинице, спустилась вниз, в кафе, он сам туда приехал.

— Он вас не просил: «Этого не писать, того не спрашивать, эту тему не поднимать»?

— Были какие-то просьбы, вроде «об этом не пишите», это касалось упоминания других людей.

— Какое у вас осталось впечатление после общения с Захарченко?

— Мне показалось, что он убежден в том, что говорит. Это его мнение. Mне важно было понимать, как он думает. Мне показалось, что он более самостоятельным был в апреле 2014-го, когда я первый раз с ним встречалась. Я не считаю руководителей непризнанных территорий марионетками. В определенной степени они подчиняются Москве, но они необязательно думают, как думает Кремль. В этом я уверена. Я очень долго занимаюсь неразрешенными конфликтами на территории бывшего Советского Союза, разговариваю с людьми из Приднестровья, Абхазии, Осетии, знаю, какие существуют внутри разногласия. Другой вопрос, как они решаются и кто сильнее.

— Чем наша ситуация принципиально отличается от приднестровской, абхазской, южноосетинской, карабахской?

— Все конфликты отличаются, имеют разные корни и историю. Я считаю конфликт на Донбассе самым ужасным из всех происходящих сегодня на постсоветском пространстве. Потому что он самый масштабный: больше 10 тысяч убитых, больше миллиона переселенцев, до сих пор ничего не закончилось. И меня поражает, что Европа до конца этого не осознает.

— Не осознает и, судя по всему, не собирается. Как думаете, почему?

— Наверное, не осознает потому, что если можно игнорировать то, что тебя прямо не касается, — значит, можно игнорировать. Думаю, суть ситуации между Украиной и Россией в Европе лучше всех понимает один человек — Ангела Меркель. Она выросла в ГДР, знает менталитет российской власти, лучше всех понимает психологию Путина.

— Та самая канцлер ФРГ Меркель, которая сейчас активно занимается строительством «Северного потока — 2» — магистрального газопровода из РФ в Германию, а на самом деле очередного рычага влияния России на Европу.

— Это другой вопрос. Промышленное и энергетическое лобби в Германии очень сильно, у них традиционно хорошие отношения с Россией. Думаю, возможности Меркель здесь ограничены. Я была корреспондентом в Германии четыре года, видела конфликты между бизнес-сектором, который настроен на прибыль, и политиками. Не думаю, что Меркель сейчас легко. Понимаете, на Западе все делается очень медленно и с ограниченными возможностями именно потому, что там демократические процедуры, которые требуют согласования вопросов со всеми участниками. Это в авторитарной стране все можно быстро сделать по желанию одного человека. Механизм решения в Европе другой. Это одновременно ее сила и слабость. У Меркель ограниченные возможности, хотя она единственная в Европе, кто открыто говорит Путину, что он аннексировал Крым. Некоторое время назад российской власти было важно, чтобы вещи были правдоподобными, сейчас — нет

— Когда ваши европейские друзья просят объяснить, почему у россиян 20 лет один и тот же президент, что вы им отвечаете?

— Нет простого объяснения. С одной стороны, демонизация 90-х, пропаганда, нажим, отсутствие оппозиции, изменение конституции, которые позволили отдать власть на какое-то время Медведеву, а после опять вернуть Путину. Посмотрим, как сейчас будет развиваться ситуация в России. По-моему, люди начинают понимать, что пенсионная реформа — это последствия экспансионистской политики РФ. Хотя социологи обычно говорят, что у российского избирателя нет связи между дорогой международной политикой России и экономической ситуацией внутри страны.

— В 2011 году в интервью российскому «Эсквайр» (Esquire) вы сказали: «Кремлевские пиарщики издеваются не только над народом, но и над своим начальством. Медведев и Путин одновременно закидывают удочки в какую-то реку, и один вытаскивает щуку, а второй — окуня… В голове не укладывается». — Не очень поняла, что вы хотели сказать, можете расшифровать?

— Это старый текст. Я говорила о том, что правдоподобность из риторики России исчезла.

— Правдоподобность?

— Объяснения, которым можно верить. Произошла какая-то «эволюция», некоторое время назад российской власти было важно, чтобы вещи были правдоподобными, сейчас — нет.

— А почему российская власть перестала заботиться о правдоподобности собственных объяснений?

— Мне кажется, мы переходим на другую фазу, где реальность не учитывается. Это очень опасно, потому что это манипуляции над читателями. Они уже растеряны, их поставили в ситуацию, где они не имеют ни малейшей возможности узнать правду.

— Вы говорите о российских или западных читателях?

— Обо всех.

— Но в Европе нет монополизации СМИ, нет грубой тотальной пропаганды, соблюдаются журналистские стандарты, разве не так?

— Говорю лишь о своих ощущениях. Я не делю читателей на украинских, российских, западных. Есть просто читатель, и все: он может быть образованным, понимающим, критически мыслящим, а может и не быть. Наши с вами коллеги как здесь, в Украине, так на Западе или в России пытаются делать свою работу, исходя из единых принципов для всех журналистов — отношения с реальностью. Куда реальность ведет, туда мы и идем. И описываем эту реальность в зависимости от объективных ограничений и степени собственной смелости. Каждый делает что может. Есть люди продажные, которые занимаются не журналистикой, а пропагандой и пиаром. Я понимаю профессию журналиста как описание реальности, какой бы она ни была, нравится она или нет. И здесь я не делаю различий — западный читатель или какой-нибудь другой. Не делаю различий и для журналистов: для меня и корреспондент «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times), и корреспондент крохотной бедной газеты из самого захолустного места — одинаковы.

— Вам сейчас сложнее стало доносить реальность до читателей?

— Да, конечно, потому что мне самой все сложнее становится понимать эту реальность.

— Почему?

— Степень манипуляции значительно выросла. И технически, и концептуально. Многие вещи требуют глубокого расследования, требуют времени. Я не из тех, кто будет сразу говорить: «Да, это сделали эти». Я не пишу того, чего не знаю.

— Когда именно вы зафиксировали слом в информационной реальности и значительный рост манипуляции и дезинформации?

— Очень постепенно все шло. Конечно, манипуляции и пропаганда не вчера появились, есть традиция. Но сегодняшние технические средства позволяют доносить это на другом уровне.

— Вы про то, что сейчас любой желающий может прямо на своем смартфоне смотреть в прямом эфире, например, заседание Конгресса США или стихийные бедствия в азиатских странах?

— Да, но одно дело смотреть трансляцию, другое — понимать, что там происходит.

— Вы активно освещали события на Евромайдане 2013-2014 годов. Как для вас изменился Киев за последние пять лет?

— Я больше не могу ходить по Майдану и не думать об убитых. Не могу легко смотреть на улицы, где убивали людей. Очень любила и люблю Киев, но у меня здесь начала появляться грусть, что-то очень изменилось в городе, есть ощущение упущенных возможностей, нереализованных ожиданий, разочарования. Я это чувствую.

— В Украине за последние пять лет было очень много отличных журналистских расследований, публикаций, описания реальности, но это не привело к конкретным результатам: дела не расследуются, приговоров в отношении высокопоставленных коррупционеров нет. Зато есть эмоциональное выгорание за пять лет войны.

— Думаю, у нас, европейцев, есть ответственность за то, что происходит в Украине. Мы не можем и не должны отстраняться. Но мне кажется, что в нашей жизни не могут доминировать эмоции, потому что они нас блокируют, не позволяют действовать. Эмоции надо держать под контролем, превратить эту энергию в рациональное действие. Эмоция — неконтролируемая сила, которую надо структурировать, чтобы наши действия стали полезными.

Если мы откроем глаза даже одному человеку о происходящей вокруг реальности — мы сделали хорошее дело. Мы должны передавать читателям именно реальность, но чтобы ее передать, надо понимать, а чтобы понимать, надо слышать, смотреть, наблюдать, описывать. Даже если тебе рассказывают большую байку, все равно будет элемент, который не стыкуется и за который можно зацепиться.

— Вам не стало тяжелее работать в России после 2014 года?

— После Крыма и Донбасса общий фон был очень агрессивным. Я потеряла часть друзей. Со многими из тех, кто остался, мы не касаемся определенных тем.

— Подозреваю, события в Украине — не топ-тема для европейских читателей. Вам не обидно, что столько времени и сил тратите на сбор информации, а в итоге статью прочтет пара тысяч человек в лучшем случае?

— Знаете, я не ориентируюсь на клики, лайки и репосты.

— Разве для вас совсем неважно внимание и отклик аудитории?

— Это не определяющее. Я отвечаю перед собой. Думаю, и вы, и я знаем, как можно легко сделать статью, на которую все будут кликать. Вам интересно так работать? Мне — нет, абсолютно.

Я считаю, что в моих репортажах из Крыма, например, было много вещей, которые мало кто описывал. Люди, которым эта информация нужна, обязательно ее найдут. Конечно, я буду рада, если у статьи будет 100 тысяч просмотров, но это точно не определяющее в выборе темы, героя или ситуации.

Например, в одном репортаже я писала о Горловке, где была в мае этого года. Внутри статьи были слова одной местной женщины, я ее случайно встретила в центре города. Она только вернулась из Крыма, где была с маленьким ребенком. И все равно вернулась в Горловку, где стреляют, потому что в Крыму ее считали иностранкой и разрешали находиться там не больше 90 дней.

— И что это означает?

— Что в Крыму даже людей с Донбасса не признают «своими», не делают по отношению к ним никаких скидок. И один человек, аналитик, который занимается этой темой, взял этот кусок текста и распространил в Twitter. Я ему потом писала: «Вы уловили самое главное в статье».

Смотреть только на клики — плохая привычка. Есть много приемов, чтобы люди читали статьи. Я борюсь с таким легкомысленным описанием ситуации, потому что это не реальность.

Помню, когда был конфликт в Южной Осетии, кто-то из команды грузинского президента написал: во время конфликта к нам приехали тысячи корреспондентов с Запада, из них только сотня знала, где Южная Осетия, из этой сотни только десять человек знали больше. Мне хотелось бы быть в числе этих десяти.

Мне не хочется строить искусственные конструкции, которые возводятся вокруг вооруженных конфликтов. Я считаю победой, когда могу пробиться к правде, донести ее до читателя. Мне это приносит удовольствие. И тут для меня критерий оценки материала — не количество кликов, хотя понимаю, что всем редакциям важна реклама. К сожалению, качественная журналистика не обязательно рентабельная. Значит, надо решить вопрос: как делать качественную журналистику в конкретных финансовых условиях. Думаю, это возможно.